你,会用电脑吗?

听到这个问题,估计在座的各位只会轻蔑一笑,认为自己受到了莫大侮辱。

哥们还不会骑车的时候,就已经左手开心网偷菜,右手在红警里单挑 7 个冷酷的敌人了好吧!不会用电脑?别太搞笑。

先别急着喷我,且看下文。

前两天,一个离谱的话题冲上了微博热搜,叫 #Steam代安装。

说现在有一堆网店在提供收费服务:给别人装 Steam 。

销量最高的那家,已经卖出了 8000多份。

安装价格从 3 块 6 到 19 块 8 不等。

3块6标准版,是商家给你链接,自己下载安装; 7块8豪华版,商家远程给你安装好; 19块8的尊享版,账号帮你注册好,加速器给你开好,上手就能玩。

看到这你一定会觉得,这玩意太智商税了吧,我上我也行。

起初网友们反应也是如此,但看完买家秀后,他们的评价来了个两极反转:

这钱,人家活该赚。

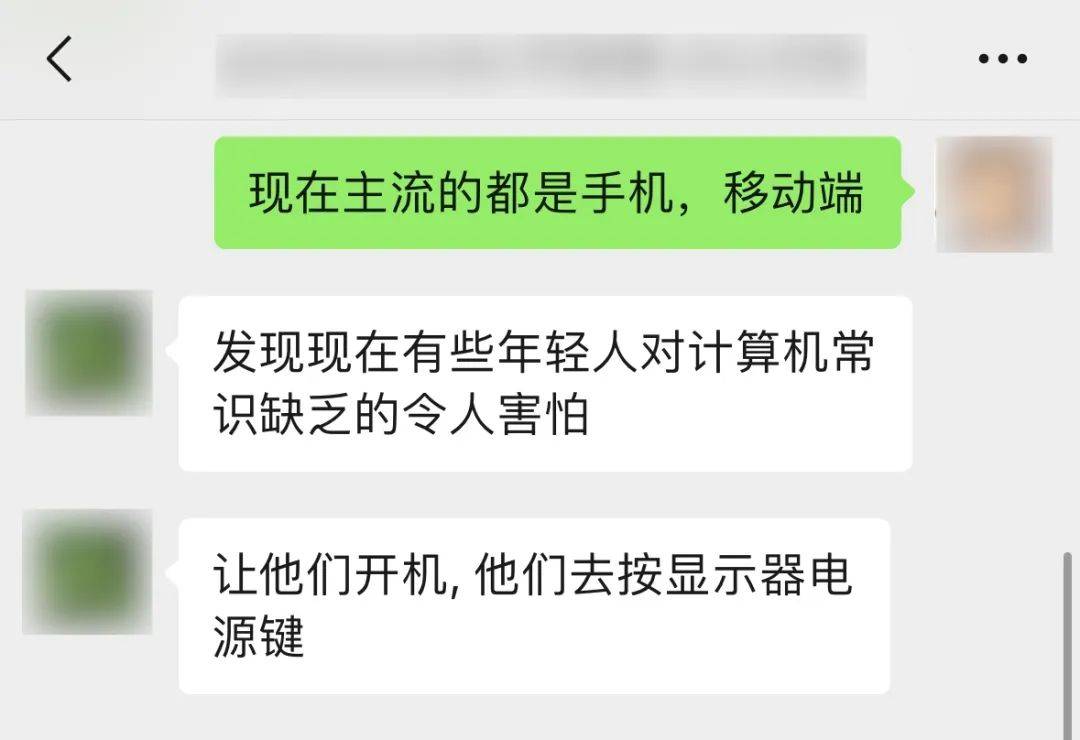

因为真的有不少买家对电脑常识的缺乏,到了让人无法理解和沟通的程度。

众所周知一些“风险链接”在微信里是打不开的,所以商家用微信发送链接后,都会加一句 浏览器打开。

但还是有买家因为“ 微信里点不开链接”,消息回复不及时,给了差评。

除此之外,还有买家搞不懂什么是“安装路径不能有中文”,什么叫“其他浏览器”。

我知道读到这里,各位的低血压已经被治好了,但你别跑,今天必须让你试试高血压的滋味。

只要在网上搜罗一圈,你就会发现:

怎么 2024 年了,不懂电脑的人越来越多了。

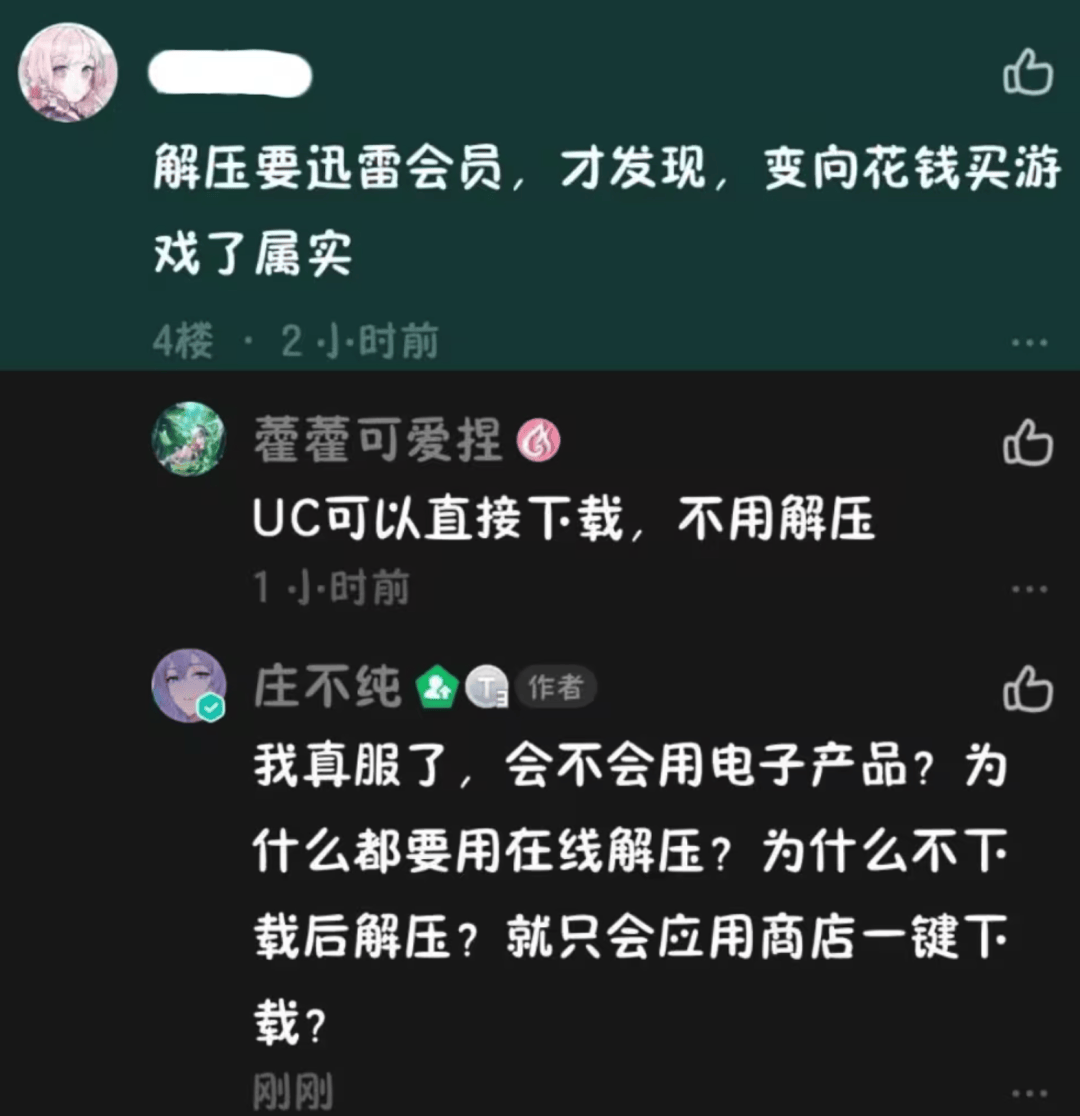

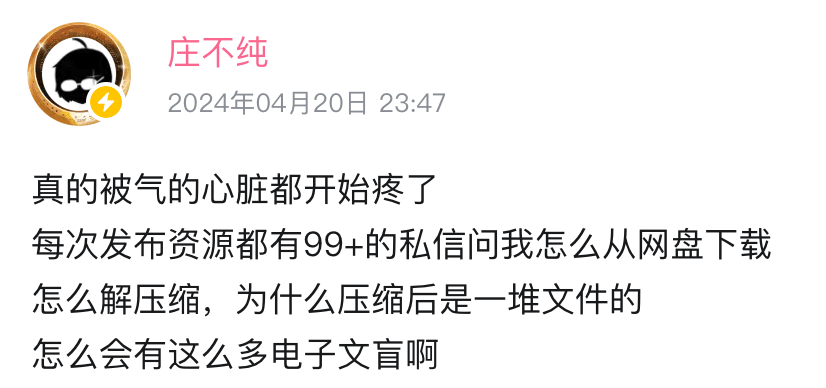

前阵子有个事特火,一个叫庄不纯的游戏制作人被小屁孩骂了。

事情的起因,是他经常分享一些植物大战僵尸的 MOD 。为了防止被网盘和谐,他都是先压缩一下再上传。

但网盘在线解压缩需要会员,然后有人质疑了,这不就是变相花钱买游戏?

庄不纯表示不理解。。。怎么 自己每次发布资源,都有百来号人问他怎么从网盘下载,怎么解压缩,为什么解压缩后是一堆文件的。

Emm。。。

这种“ 电脑盲 ”越来越多的情况,还不局限于国内。

Reddit上有老哥就说公司请一批20岁年轻人来试用,结果 八分之七不会打开浏览器;

还有人吐槽自己要教一堆18-21岁的员工 如何截图、打印文档、在不同软件之间切换。。。

Damn!

中老年人不会用电脑,这很好理解,但按理说上面想要玩 Steam 、或是找 UP 主拿游戏资源的网友,应该是年轻人居多才对。

所以为什么科技进步了,网络普及率也相当高了,年轻人们却对电脑基础知识越来越陌生了?

要解答这个问题,我们不妨把时间拨回 20年前。

在那会,玩电脑是一件非常值得在意的事,也充满了仪式感。

它是我们接触互联网的唯一途径。每个人在电脑上聊着 QQ 、在网页里偷同学的菜,耳边浮现朴树的歌词:

“穿新衣吧,剪新发型呀,轻松一下, Windows98 。”

无聊时,电脑自带的三维弹球和《金山打字通》就能玩一天;

在 4399 里玩《狂扁小朋友》和《死神 VS 火影》更是人间顶级享受。

如果用 现在的网络流行语来说,我们那一代人对电脑是天然的 respect。

可这种情感,在千禧年之后出生的人,年纪越小,就越缺失。

因为伴随着智能手机的出现,移动互联网的大爆发,手机逐渐扮演起了电脑的角色。

一开始它只是电脑的平替。天可以用 3G QQ 聊,菜可以在 WAP 网页端偷。

再后来,手机直接替代了电脑。

各大网页和工具都做成了手机 App 。从上网查资料到网购,从开视频到看新闻,这些原本都要借助电脑解决的需求,最后都换成了手机。

对很多00后 10后来说,让他们接触到电子世界的,其实是手机、平板等移动设备。

而不是电脑。

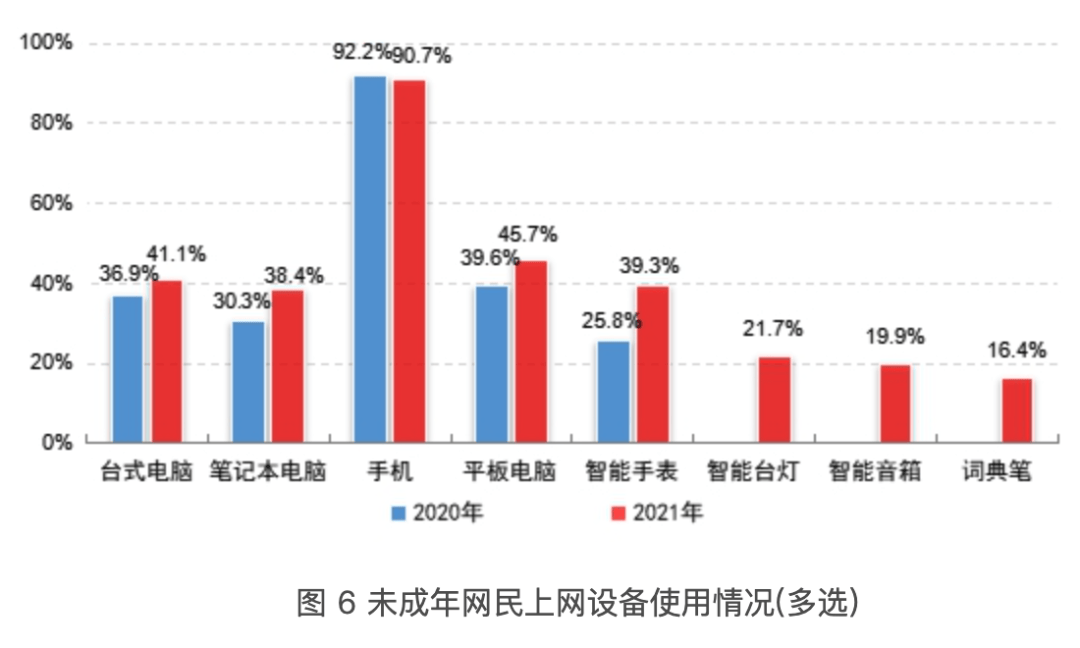

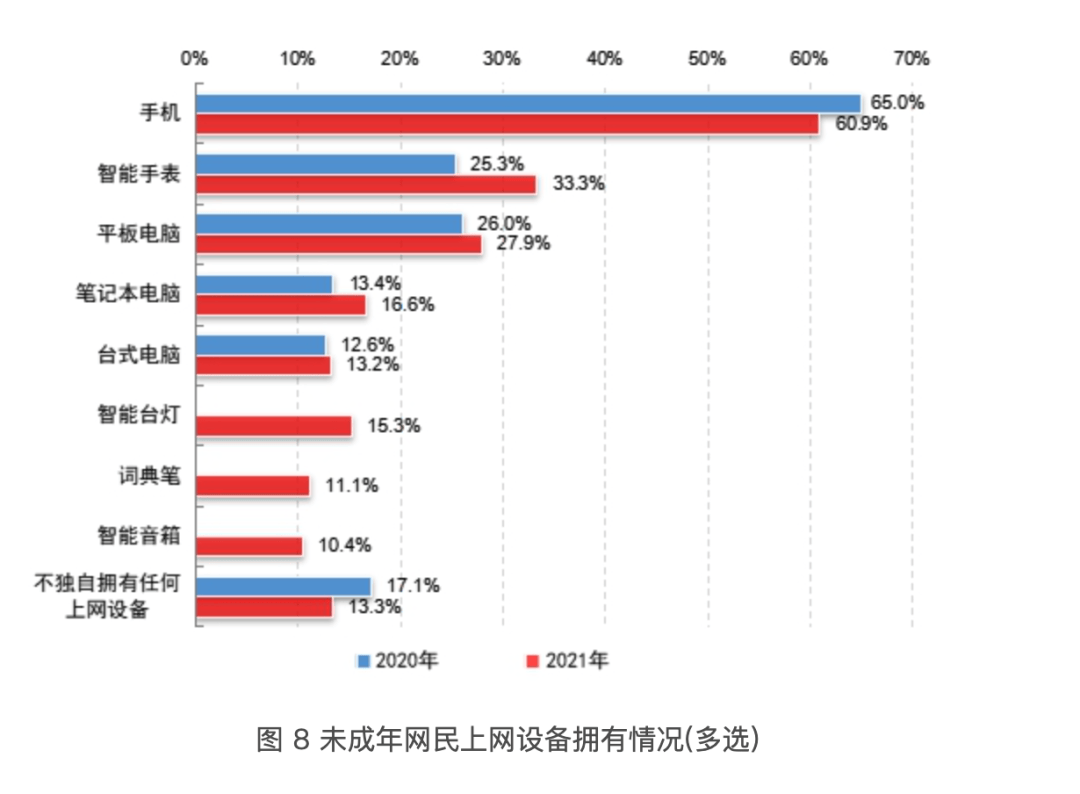

《 2021 年全国未成年人互联网使用情况研究报告》里指出,未成年网民使用的上网设备里,有 90%是手机上网。 台式电脑/笔记电脑均只占据 40%左右。

而未成年人拥有的上网设备里,60%的未成年网民拥有自己的手机, 只有10%拥有自己的笔记本/台式电脑。

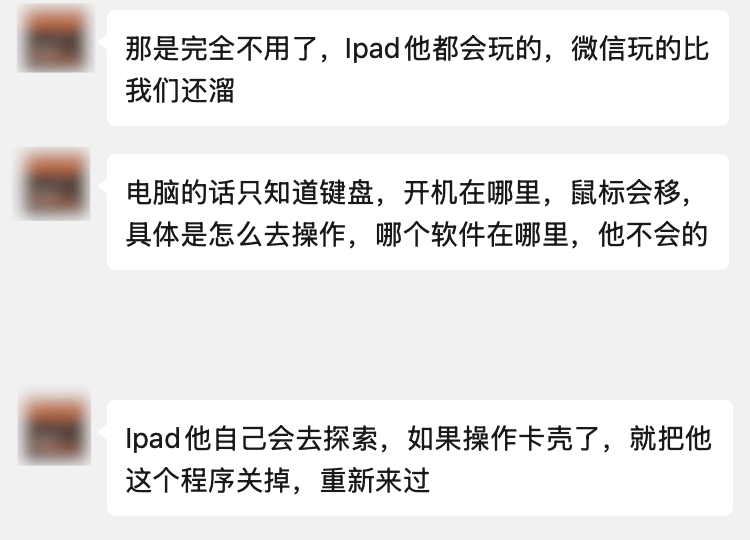

差评君也问了两个同事的孩子(都一年级)。

其中一个孩子会用电脑,知道用百度去搜东西,这主要是因为父母会限制他使用 iPad 。

另外一个孩子,平时上网课、学编程都是用 iPad,iPad 用起来比爸妈都熟。但电脑只知道如何开机和移鼠标,具体操作完全不会。

电脑对于00后和 10后来说,很可能已经不是必需品了。

但年轻一代玩不转电脑的深层原因并不在此, 更重要的是:现在的移动设备,都太“好用”了。

随着数码设备的易用性提高,他们失去了捣鼓电脑的动力。

仔细回想一下,我们的计算机水平主要是来源于自己的摸索。

差评君小时候为了玩盗版游戏,硬着头皮研究什么是 ISO 和安装路径,弹窗闪退怎么办,去哪挨个下载缺失的 dll 文件。

只有这些解决了,我才能进入那个电子世界,当游戏发行商 logo 亮起,是比通关还值得高兴的时刻。

我的计算机技能,就在碰壁过程中逐渐娴熟。

但现在的孩子使用电子设备,很少会碰壁了。

手机里的各项设置给你调好了,软件也有自带的应用商城,你根本不需要去搜索引擎里找资源,判断软件是不是病毒。

甚至电脑也早趋于稳定,报错、死机不再那么频繁,知道“任务管理器”的人也越来越少。

就算真遇到没法解决的难题,只要下个订单,师傅立马库库给你修好。

当服务逐渐便利,价格也开始低廉,痛苦地摸索就显得不再必要。此时人们往往会选择“破财消灾”,对电脑的了解自然也停步于此。

也许看到这你还有疑问: 上学时,不是有一门课叫信息技术吗?

想当初一到信息课,每个人都能以百米冲刺的速度冲进机房。

一进去,大伙还要小心翼翼穿上脚套,轻手轻脚地坐在电脑前,最后郑重地按下圆圆的开机键,盘算着今天能不能偷摸玩会小游戏。

难道手机普及了,这门课就被取消了?So sad.

信息技术课当然存在。

差评君咨询了一个初高中的信息处老师L,他说 如果从课标上来看,学的东西还挺多的。初中教科书上有计算机基本原理和操作,办公软件的使用, PS/Flash/网页制作;高中会接触到数据和算法的相关知识,嵌入式物联网,还会上手实操 python 编程。

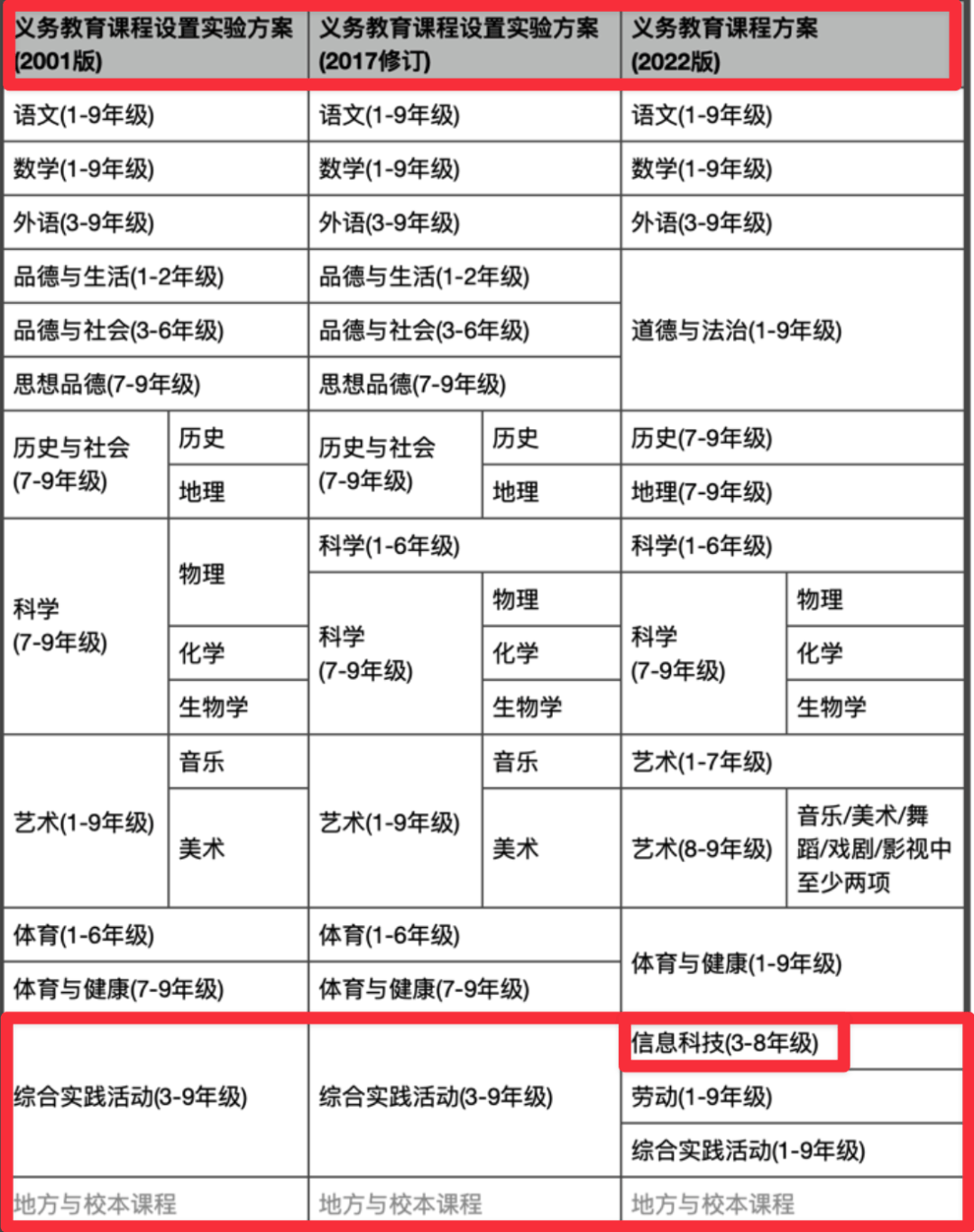

差评君也查了一下,发现国家也开始重视这一块。2022 年,教育部就公开了全新的义务教育课程方案和标准。

首先,这门课被改名成 信息科技。

其次,它正式从“综合实践活动”中单飞,成为全国统一开设的独立课程科目,并覆盖到了九年义务教育的全阶段。3-8 年级单独开展课程,其他年级融入进语文、数学、科学等课程。

要知道,在此之前的 20年,信息技术都是仅仅被纳入“综合实践活动”,只有部分省市作为单独课程。

关于课程标准,差评君大概提几个重点。

1-2 年级学生要说出常用数字设备的 基本使用步骤;3-4 年级要会使用多种途径 获取信息;5-6 年级能用自然语言、流程图 描述算法;7-9 年级要辨别数据的可靠性,具有 自主动手解决问题的意识。

另外重点来了,信息课有课时标准了。它在九年总课时 ( 9522 节课 ) 占比须达到 1%-3%。

换句话说,一个初中毕业的学生 至少接触过 95~285 节信息课。

讲道理,这个课程标准和时长应该足够让学生对计算机有个非常全面的认知,对吗?

并不。

L 和差评君吐槽说,他监考时就发现有 学生不知道主机开机键在哪。

其实原因,就是执行不到位。

一是学生玩心重。

二呢,信息课老师几乎都是兼任,并没有对口的授课能力。L 曾旁听过几个“信息老师”上课,基本是照本宣科把教材读一遍,然后让学生自己操作。

L 还强调,如今的教科书内容也和实际情况脱节了。

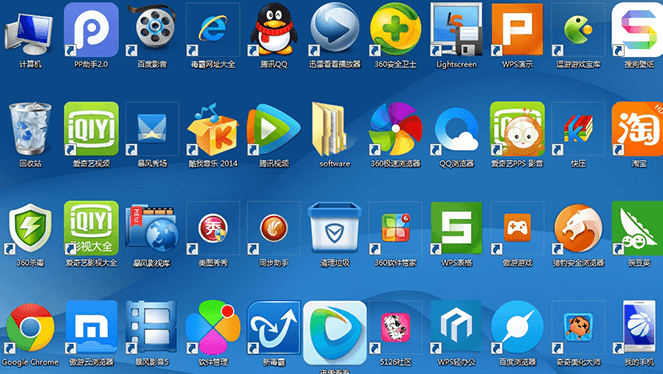

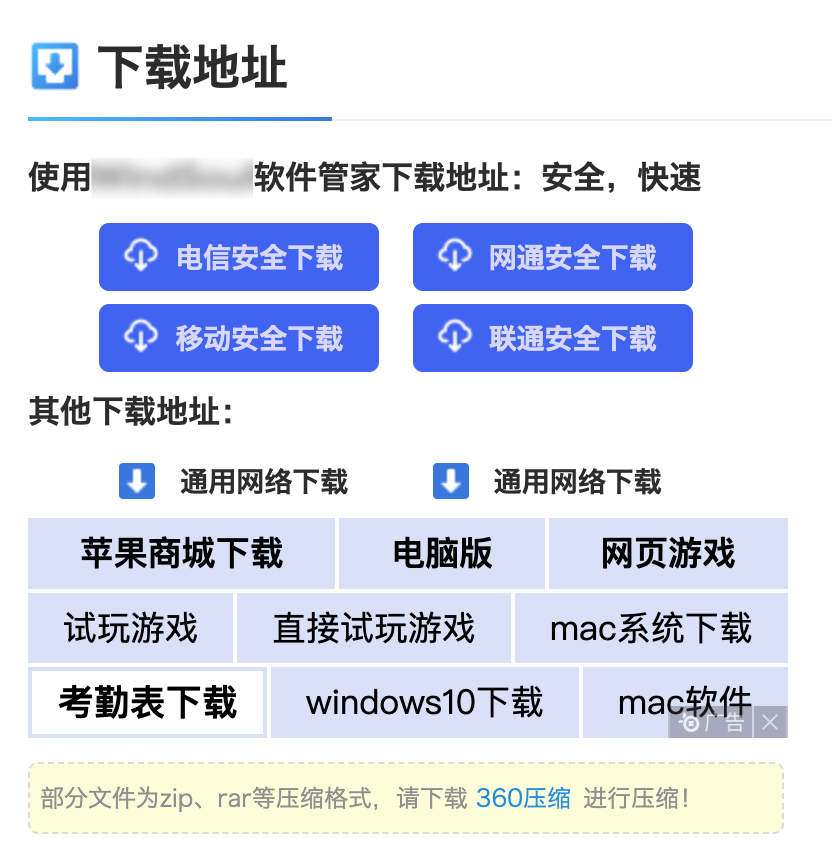

每个电脑小白都经历过这样一个情况:

本想下个小工具,结果误打误撞打开了 P2P 下崽器。

桌面图标一个接一个冒出,默认浏览器也被篡改,右下角不断出现弹窗。油腻的师姐开始带你冒险,渣渣辉嚷着让你砍他,上古鲲鹏也打起了篮球。

但说实话,再怎么实用,教材上也不可能教你如何规避“某军软件园”,把所谓的 “高速安全下载”作为例子。

那么年轻人为啥不懂电脑了,可以用一段话总结:

手机/平板替代了电脑。年轻一代对电脑的情感不及我们当年。用惯了方便统一的手机系统,他们没有需求、更没有耐心去捣鼓电脑,去探索电脑里那个克苏鲁般的世界。

其实类似的现象,过去也出现过。

上世纪 80年代,美国迎来了计算机狂潮,在那个启动程序都要输入代码的年代,一批年轻人成为了程序员。

20年后,XBOX 主机游戏开始风靡,年轻人的游戏技术一天天精进,但也渐渐远离了编程。

同样的,咱们家里灯不亮了,厕所风扇不转了,父辈们总是挺身而出,七手八脚就修好了。但到我们这代,很少有人会修这修那了,与其费心费力维修,还不如直接在 App 上下单更换。

一个时代大环境,决定着一代年轻人的技能。

所谓“年轻人不懂电脑”,其实更多是因为两代人之间出现了 “技能代沟”,让我们产生了一种“傲慢与偏见”。

与其说年轻人不懂电脑了,不如说电脑正在远离年轻人。

如果几十年后,有另外一种电子设备完全替代了手机,它不仅能接入互联网,解决日常所需,而且续航更持久、体验更流畅,最重要的是使用门槛更低。

到那时,也一定会有人发出类似感想,然后打开文档洋洋洒洒敲下几千字,标题大概就叫:

为什么年轻人都不会用手机了?

来源:差评