如果今天开车去罗布泊,会在距离湖心土路50米的地方看见一座坟墓。

墓主人叫余纯顺,是一名徒步者。1996年6月11日他从罗布泊北岸出发,计划走到荒原中央然后往西去楼兰古国,但最终没有成功。

人们发现余纯顺尸体时,他赤身裸体,面容已经因为暴晒和高温而变形。遮阳的帐篷塌陷,他随身携带的水壶里一滴水都没有,一把藏刀丢失了刀鞘,半截埋在黄沙里。

6月是罗布泊一年中最热的时候,人极度容易脱水而亡,出发前有人劝余纯顺不要走了,但余纯顺没有听。

1996年,上海电视台全程跟踪拍摄了余纯顺最后的日子。录像里,人们满怀期待他顺利归来,为他大开欢送会。库尔勒旅游局还请了一支歌舞团为大伙儿助兴。

余纯顺喝下壮行酒,说:

“如果这次穿越不成功,那是天亡我也。”

五天后,余纯顺因为缺水,死在罗布泊。

8年徒步,余纯顺留下了近百万字的日记,但随着他的死去,这样的壮举也逐渐被人们忘记。

人们再提起他时,褒贬不一。有人觉得他代表着90年代最后的理想主义,也有人不屑,觉得这只是一次愚蠢的、没有必要的旅行。

命运

1964年10月,中国第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功。

这一年,余纯顺13岁。父亲余金山“下放劳动”,去了上海郊县嘉定长征人民公社,而母亲在余纯顺6岁时,就患上了精神分裂。上中学后,余纯顺就时常一个人在家中,他一边学习,一边要照顾自己四个兄弟姐妹,三个弟妹年龄小,而唯一的姐姐和母亲一样,也患有精神疾病。

因为家里出了两个精神病人,父亲又不在身边,余纯顺的日子不好过,左邻右舍的小孩经常追着骂他“精神病的儿子”,“小神经病”,还用石头和树枝打他。余纯顺不还手,经常躲去屋顶、山洞。

打人的小孩找到他,逼他求饶,他死不吭声。

60年代饥荒来袭,没有父母照顾的余家兄妹四人,全靠余纯顺一人苦苦支撑,他跑到公园去捡游客削下的苹果皮,跑到饭店捡食客吃剩的残羹冷炙。16岁时,余纯顺因为肚子太饿,偷了东西,被抓到安徽农场进行改造。

农场改造时,有人给了余纯顺一本书,是塞万提斯的《堂吉诃德》。余纯顺非常喜欢,他觉得堂吉诃德“这老兄疯狂得真彻底”。他还喜欢杰克·伦敦的《热爱生命》,因为作者很会描写“饥饿的感觉”,余纯顺觉得那就是在描写自己。

< 青年余纯顺 >

1979年,余纯顺回到了上海,蹬三轮、修雨伞、做小生意。父亲余金山伪造了自己的病情,让余纯顺顶替自己,去了上海电器成套设备厂上班。那几年,人们对知识的崇拜到达了一个顶峰,余纯顺也不例外,虽然只有小学文凭,但他去夜校苦读,考出了高中和大专文凭。

在厂里上班的日子是余纯顺一生最安稳的时光,他和一个女工恋爱结婚。但后来,为了考上大学,余纯顺早出晚归,无暇照顾家庭,两人生出嫌隙。妻子提出生一个孩子,余纯顺答应了。孩子生出来,是一个死胎。

从病房里出来,妻子看了看余纯顺,余纯顺也看了看妻子,两人相顾无言。

妻子提出离婚,余纯顺答应了。1988年,余纯顺已经37岁,而这时,他的一个小弟也因为疾病去世了。

努力了一圈,身边还是一个人都没有,余纯顺突然觉得“一切价值标准都是靠不住的,一切都是噩梦。”

后来别人问余纯顺为什么要去徒步中国,余纯顺时常说,是为了“赶在外国人之前徒步全中国”。这些是应付媒体的措辞。在日记中,余纯顺写道:“真正的困难是在我的内心深处。”

余纯顺和朋友说:“我知道在那远方的天空下,有我迟早要去的地方。”

远方

1988年7月1日,余纯顺出发了。三弟和父亲送他到上海市界碑,三人相互告别,父弟回家,余纯顺一人往北。

途径潘庄,余纯顺去小旅馆租了一间床位,睡前他正在写日记,同一房间另外一个40岁男人看到了,笑话他:“你这(徒步中国)计划有什么用?不如我偷税漏税赚钱多。”余纯顺不理他,男人继续说:“你是中国第一大傻瓜。人不为己,天诛地灭。”

因为没有钱,刚开始徒步时余纯顺受了很多白眼。在饭店吃饭他常常要一个汤,六两米饭,老板娘用嫌弃的眼光看他。五十多天没有吃肉,为了省钱,余纯顺经常早饭吃很多,然后饿着肚子走一天。

但也有好心人。徒步到徐霞客故居江阴时,饭店一个工作人员见他徘徊,叫他吃饭,问他:“你从哪里来,要到哪里去?”

余纯顺照实说了自己的想法,那人十分感动,请余纯顺吃了一顿大餐,没有收一分钱,只说:

“如果你能成功,不要忘了写封信告诉我。”

1988年年底,余纯顺走到东北,12月1日是他的生日,但身边一个人都没有。从宁安的雪路离开,一路走向林海,天气又干又冷。回想一路的艰辛,余纯顺突然觉得难过。这时候刚好有辆车经过,车上的男人不忍心余纯顺大冬天在外面忍饥挨饿,邀请他去单位坐坐。这人是黑龙江宁安国营葡萄酒厂的员工,他送给余纯顺食物和两瓶葡萄酒。

余纯顺开心地在日记中写:“世上还是好心人多。”路上,余纯顺还捡到条小狗,他给狗取名“伙伴”,余纯顺心里默默许愿:“希望他不要生病,健康地活下去。”

余纯顺一路往北,每经过一个地方,他都跑到邮局盖一个戳,人们听说有这么一个奇怪的人,都出来围着他打听。余纯顺的徒步还惊动了地方媒体,记者也来采访他。

等快走出东北时,余纯顺已经有了些名气。在沈阳,年轻人把他围起来,还有人开车追他,对他竖起大拇指,说他是“民族英雄。”人们邀请余纯顺去做演讲,余纯顺答应了,他给自己的演讲命名为:“壮心献给父母之邦。”

< 余纯顺在路上 >

演讲的内容主要是解释自己此行的目的,演讲中余纯顺说自己是为了“中华民族精神的复兴”。并分六部分阐述自己未来的计划,这场演讲在全国一共讲了150多场,人们深受鼓舞。

余纯顺名气越来越大,有时候还没到地方,当地的领导或者媒体记者就先摆好架势迎接他。企业老总、地方林业局干部、学校老师······素昧蒙面的人们掏出几十元、几百元交到他手上。

在鄂伦春族新村,一位支教40多年的汉族老教师得了食道癌,不能回到家乡。弥留之际他握着余纯顺的手流眼泪说:“祝你成功。”

在西珠乌尔苏木,人们听说一个男人从上海徒步过来,奔走相告,聚集到一起,为余纯顺送行。

1989年夏天,余纯顺在大兴安岭林场遇到一个年轻人,年轻人对他说:“我也想和你一样,徒步全中国。”余纯顺鼓励他:“既然有这个志向,就该狠下心,舍弃一切。千里之行,始于足下。”年轻人记住了他的话。

出行的第三年,余纯顺已经将东北和南方中原一些地方都走完了,一路上他靠给报纸杂志写游记、拍照片赚路费,父亲也帮他筹款,1991年,余纯顺觉得自己的徒步计划需要更进一步,他打算徒步西藏。

母亲听到这个消息,十分担心,劝余纯顺不要再走了。父亲余金山却十分支持儿子,提出想和儿子一起把世界第三极走完。在从陕西翻越秦岭进入四川成都时,余纯顺觉得“一个伟大的时刻就要到临。”

< 余纯顺在成都遇到崇拜者 >

余纯顺本来有一辆手推车,是家乡上海那边人赞助他做的,走到成都已经不堪重负,于是余纯顺在成都当地准备了一辆新车,取名“中华奋进号”。

在藏地的旅程更加艰难,余纯顺好几次都差点死掉,但最后他还是完成了旅途。

1992年,余纯顺还沉浸在胜利喜悦中,这时候他却突然得到消息,患有精神病的母亲在家中不慎因为火灾去世。

余纯顺回了上海一趟。收拾完被烧毁的家,余纯顺在母亲的坟前磕了三个响头。

这一年,父亲年迈老去,小弟因病身亡,母亲也意外离世,余纯顺觉得心中空荡荡的:

“人生有很多事情,说不明白也道不清。”

1993年,余纯顺唯一的慰藉是认识了一个新疆姑娘。这个新疆姑娘名叫徐金玉,和余纯顺一样是苦命人,父母双亡。余纯顺说:“我以一个浪迹天涯的形式存在,不应该耽误别人。”但是徐金玉依然陪在他身边,两人成了男女朋友。余纯顺要出去徒步时,徐金玉说:

“我心里很担心,想叫他不要走,但是他肯定会走的。”

母亲死后,余纯顺认识到生命无常,如果想做什么事就必须要赶紧行动。他默默发誓:徒步中国,绝不回头。

要么完成目标,要么就死在途中。

余纯顺想到了中国最危险的无人沙漠——罗布泊。罗布泊被称为“死亡之海”,没有人可以光靠徒步走出去。

在余纯顺还在做计划时,新疆有个叫赵子允的地质工程师,正在若羌县进行考察。在新疆,赵子允挖掘过矿藏,考察过楼兰古国,还发现过多个古代遗迹。人们都称呼赵子允为“沙漠王”。

< 赵子允 >

这个叫赵子允的地质工程师将在三年后和余纯顺相遇。他是罗布泊最专业的向导,也是余纯顺最后见到的人之一。

决意

1996年4月,赵子允和联合国科教文组织的一支考察队深入罗布泊腹地,追寻野骆驼的足迹。这一趟旅程,从罗布泊北岸开始,一直往南穿越数百公里,戈壁滩上留下了深浅不一的汽车轮印。

两个月后,这条汽车轮印却让余纯顺走上了死亡之路。

余纯顺出发去罗布泊前,上海电视台的编导宋继昌听说他要孤身一人徒步沙漠,决定派一支摄制小组专门跟踪拍摄他挑战罗布泊的过程。

< 宋继昌 >

“余纯顺是上海人,他一个人把西藏都走下来了,却没有留下一个镜头,好像对不起他。”

三天后,上海新闻界组织了一次座谈会,座谈会的主角是余纯顺。热情的人们蜂拥到举行座谈会的“大千美食城”,将余纯顺围住,请他签名。

一个老人紧紧握住余纯顺的手,说道:“今天是我第一次看到余老师,我今年70岁了,我应该向你学习。”

一位戴眼镜的女士对镜头说:“在飞机上把他探险和做过的事情都拍下来,一幅画卷展现在我们面前,展现在全中国全世界面前,他就是一个最有价值的事情,你们说对不对?”

台下的观众鼓起掌来,纷纷说:“对!”

人们都期待余纯顺创造奇迹,只有女友徐金玉十分担心。余纯顺在铁门关考察路线时,徐金玉追了上去。

余纯顺说:“罗布泊你不能去。”

徐金玉没说话,余纯顺说:“你的驾照考出来了吗?”

徐金玉答:“今年已经学完了。”

“你刚学会不久,开车会不会有问题?”

“可以。”

两人相顾无言,最后余纯顺笑道:

“你放心好了,不会有事的。我不会死的。”

座谈会结束后,余纯顺开始做详细计划。做计划前第一件事,是把女友徐金玉送走。他把一个小布包挂在徐金玉的脖子上,叮嘱她:“车票在里面吗?”徐金玉汉语不好,她点点头,余纯顺帮她把布包的拉链拉上。

送走女友后,余纯顺亲自写了一份计划书:

“6月4日 上午 余纯顺、韦俊、向导从2辆奔驰沙漠车往32团场。”

“6月7日 今日仍由彭戈侠和赵工带路,沿库玛塔克山南侧戈壁公路前进。”

“6月10日 我轻装前进 摄制组三天后与我在前进桥会和。”

当时新疆巴音郭楞旅游局的摄影杨洪,和导游彭戈侠,听说余纯顺要去罗布泊徒步,都非常吃惊,上海电视台编导宋继昌也从新疆科学院专家处得到建议:“无论如何,要让余纯顺改变6月进罗布泊的计划。”

但余纯顺没有听。

为欢送余纯顺,库尔勒旅游局特地排练了一个传统节目,组织了歌舞团进行民族舞表演,人们纷纷上前敬酒,有人说起了一件旧事:彭加木也是6月在罗布泊失踪。

有人激动地说道:“彭加木又怎样?我们老余走了8年了!”

余纯顺一口气喝下了壮行酒,激动说道:“如果这次穿越不成功,那是天亡我也!”

致命的失误

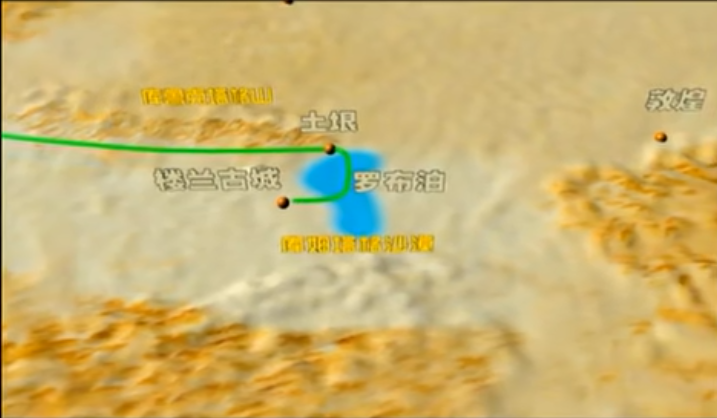

4月,赵子允和野骆驼考察队留在罗布泊上的汽车轮印还在。为了确定徒步路线,上海电视台摄制组再次开车前往罗布泊湖心,留下了新的汽车轮印,和赵子允之前经过的部分重合。

到达湖心后,摄制组的车队往西去楼兰古城,与野骆驼考察队的车轮印错开。

跟随摄制组的车轮印,就是余纯顺将要走的路线。

< 原定路线 >

出发前,“沙漠王”赵子允忧心忡忡,他提出要和余纯顺一起徒步穿越,余纯顺却果断拒绝。赵子允只好不断重复沙漠中的注意事项:

“六月份温度,气温大于体温,要在37度以上到40度,地表温度可以达到60度,你要特别注意。要早点起来,早点走。”

6月11日,早上8点,余纯顺终于要出发了,赵子允看着他的背影由大变小,由近到远,心中泛起不祥的预感。但余纯顺却笑着回头冲他招手:“前进桥见!”

余纯顺的背影慢慢消失,上海电视台的摄制组拍下了他进入罗布泊前最后的身影,茫茫戈壁滩上,只听见风呼啸的声音,还有赵子允小声嘀咕:“纯顺,朝着前面尖塔走······”

< 余纯顺进罗布泊 >

余纯顺离开后,摄制组在原地休息了几个小时,小组成员们心中突然泛起一丝担忧,下午三点过后天气渐凉,摄制小组决定开车去追余纯顺,看看他是否还能坚持。

下午四点半左右,摄制组连开三十三公里,见到了走了一整天的余纯顺。没想到他状态很好,健步如飞,思维清晰。他说:“谁说6月不能穿越罗布泊,我不是走过来了吗!”

摄制组提出要他上车休息,余纯顺拒绝了。

当晚不出意外,余纯顺就将抵达湖心。休息一夜后,他只要往西走,就可以在6月12日顺利走出罗布泊。看到余纯顺状态不错,摄制组离开了。

< 余纯顺的最后影像 >

按照正常的时间,余纯顺将在6月13日上午与摄制组在前进桥会和。前一天晚上,赵子允一个人爬上小山丘,朝着余纯顺应该归来的方向张望,但他没等来余纯顺,而是等来了一场特大沙尘暴。

也就是在沙尘暴扬起的这天夜里,余纯顺犯了一个致命的错误。

这场沙尘暴刮了三天三夜。一直到6月14日,余纯顺还没有到达会和点,赵子允心急如焚。上海电视台摄制小组也觉得不妙,风暴变小后,所有人分头进罗布泊寻找余纯顺,但带来的全是坏消息。

埋在楼兰的矿泉水一瓶没少,说明余纯顺没有走出罗布泊。

原定的整条路线,摄制组都开车走了一遍,没有看见余纯顺的身影。

在前进桥守候的摄制小组,一直等到6月17日,还是没等来余纯顺。

直升飞机出动,在整个罗布泊搜索余纯顺,最后在偏离计划路线的沙漠南部,发现了余纯顺的蓝色帐篷。

巴州导游彭戈侠发现帐篷时,还尚存希望,大喊:“余哥!余哥!”

但最后人们却只看见一具肿胀的尸体。人们围着余纯顺,失声痛哭,只有“沙漠王”赵子允久久未出一言。

< 余纯顺的遗体 >

余纯顺本该跟着摄制组之前留好的汽车轮印往西边去。

但在该转弯的地方,他却错过了交叉口。余纯顺走错了路,而这条错路的车轮印,就是两个月前“沙漠王”赵子允和野骆驼考察队留下的。

孤独

余纯顺死了。围绕他的纷争却没有停止,他死去的第二年,有一位他的女性友人说自己是余纯顺的情人。她连出了两本书,回忆与余纯顺交往的日子。在这本书里,余纯顺和她谈起了恋爱,还是三角恋——女子有男友。

人们津津乐道这个狗血故事。

还有人说余纯顺太蠢。当时摄制组提出要余纯顺带着GPS上路,他却拒绝了,无知且自大。

更有人直接质疑余纯顺的动机,觉得他就是想出名,所以才叫电视台跟着自己。

还有人说,是人们的热情把余纯顺推上了绝路。媒体的报道让全国人民都等着他走出罗布泊,余纯顺回不了头,只能硬着头皮走。

当然,也有人说,余纯顺是“90年代最后的浪漫主义者”,是一个“古典主义的最后殉道者。”

一个人死去了,人们尽可以随意评判。

只有身边亲近的人才要面对真正的分离。余纯顺死后,父亲余金山悲痛欲绝,他说:“人们夸倒下的是一个英雄,但对我来说,死去的是一个儿子。”

余纯顺的女友徐金玉,花去了自己所有积蓄,为余纯顺买了一块墓碑。上海电视台摄制组送她到了罗布泊余纯顺遇难的地方,徐金玉亲手为他立起墓碑,上面刻着:

“余纯顺壮士遇难处。”

< 徐金玉 >

徐金玉用口红在旁边再次描刻了余纯顺的名字。

几年后,上海电视台想回访徐金玉,却怎样也联系不到她,徐金玉仿佛消失在了戈壁滩上。十几年后,上海电视台决定将当年的录像资料整合拍成纪录片,想再次回访当年的关键人物,而当时余纯顺的向导,“沙漠王”赵子允也因为2004年的一场意外,去世了。

时光匆匆而过,逐渐没有人再记得余纯顺。他成了90年代末期的一个符号,人们提起他,经常和“爱国主义”相联系,说起他的徒步动机,就连他的父亲余金山也说“是为了中华民族精神的复兴。”

但答案,留在了余纯顺的日记中:

“在过去的岁月中,我觉得自己过得十分艰难,常常觉得精神上有很重的负担。有种难以摆脱的孤寂,我时常觉得孤独。”

“我流着眼泪走了很长一段路,人生真难预测啊!”

徒步改变了余纯顺,在生命的最后几年,余纯顺写道:

“走路的过程就是一种修炼,我无怨无悔。”

在途径西藏布达拉宫时,余纯顺拍了一张照片,他在照片上写下了一句泰戈尔的诗:

“天空未留痕迹,但鸟儿已经飞过。”

飞翔的鸟

1989年,有个年轻人在大兴安岭的林场当工人,遇到了徒步至此的余纯顺。年轻人家境凄惨,13岁母亲去世,15岁父亲也撒手人寰,他早年辍学,打点零工,过着饥一顿饱一顿的生活。夏天的一个午后,穿着迷彩裤的余纯顺走近了他。

年轻人用羡慕的口吻对余纯顺说:“我也想和你一样去徒步。”

余纯顺鼓励他:“千里之行,始于足下。”

这个年轻人名叫雷殿生。余纯顺去世的第二年,他从黑龙江哈尔滨102国道出发,花了整整十年时间,徒步行走了全中国。

< 雷殿生 >

2008年,他用31天时间穿越了罗布泊,走完了当年余纯顺没有完成的旅途。

在重返罗布泊时,雷殿生特意去了余纯顺的墓。

传闻罗布泊有个古老习俗:人死了,要把死者放进一只独木舟里,合起来后,放在芦苇荡里,周围张上网。安葬时,将独木舟推入塞满芦苇的墓穴,在墓旁树立一根胡杨木杆。杆上要缠上野牦牛尾巴和五颜六色的布条。

雷殿生倒下一杯酒,说道:“余大哥,敬你了!”

酒洒落墓前,彩色布条随风飘扬。死者的灵魂从环绕的芦苇荡中进入另一个世界,去到他向往的地方。

部分参考资料:

[1]、《余纯顺风雨八年日记选》,余纯顺

[2]、《余纯顺风雨西藏日记选》,余纯顺

[3]、《生死罗布泊》,上海电视台纪录片编辑室

[4]、《余纯顺的最后的日子》, 彭戈侠

[5]、《一个女人眼中的余纯顺》,莲子

来源:往事叉烧 微信号:wschashao

沒有留言:

張貼留言