国内有超过三十万家彩票店,散落在城镇的大街小巷。被暴富梦想鼓噪的失意者们走进店内,最低两元便可买一次机遇,每多打一注,奖池里的数字就向上跳跃一分,开奖倒数声滴滴答答,直到大奖开出。如此往复。

失意者,和小小的彩票店一起,留在原地。

周六晚7点,当深蓝的夜空笼罩厦门软件园的时候,林峰点亮了与奥运五环配色相同的体彩招牌。这是一种信号,如同捕蝇灯,随夜色深入放大,向过客释放出财富的诱惑。

彩票站开在老社区后门,街边小吃店遍布,它被闽南猪脚饭、泉州牛肉小吃和沙茶面包围。彩票店的门口也像小吃店一样,摆着几个蓝色塑料椅,供居民乘凉。每逢阴雨天气,积水聚集在店铺门口,形成一片气味刺鼻的临时水塘。下水道将这里和一千米外的厦门网红酒店联系起来,那是岛内大公司常去的聚会地点。

下班高峰,陆续有人进店:一位穿白色背心的男人,喘着粗气来兑奖;男人身后,两个穿拖鞋的年轻人坐在沙发上吞云吐雾,用闽南话开着玩笑;还有一个女人盘腿坐在四把重叠的塑料椅上打游戏。

才四个客人,店内就很挤了。

小店在这一带开业10年,林峰在3年前接手,没有再装修,店面仍保持着原来的风格:一张旧沙发靠墙放置,玻璃柜台内,“顶呱刮”按面值大小摆好。供奉佛像的小阁子,隐没在店铺暗处角落,这是闽南人喜欢的摆设,用以祈求好运。柜台上的彩票机很老旧了,像九十年代的麦金塔电脑。中奖彩票贴在墙上,金额小的渐次被新票覆盖。海风不经过这里,店内的摇头扇把令人窒息的炎热吹进每一丝缝隙。

偶尔有年轻人路过买彩票,机选一下就走。常年坚持买的,会提前把功课做好,用一张纸写好号码递过来,一般都是40岁以上的男性。熟客进门,林峰会主动打招呼,“你来啦”,他从不过问对方的职业和身份。买彩票的人走进这家不足二十平米的店铺,获得了统一的称呼:彩民。

76岁的黄材茂在这天早些时候走进店里。他站在一张4×3米的塑料纸前,细密线条将整张纸,切分成无数正方形小格,开奖号码像随意散落的黑棋,分布于方格内。他在研究走势图。

盯了三十分钟后,他说出第一句话:“我感觉到了。”

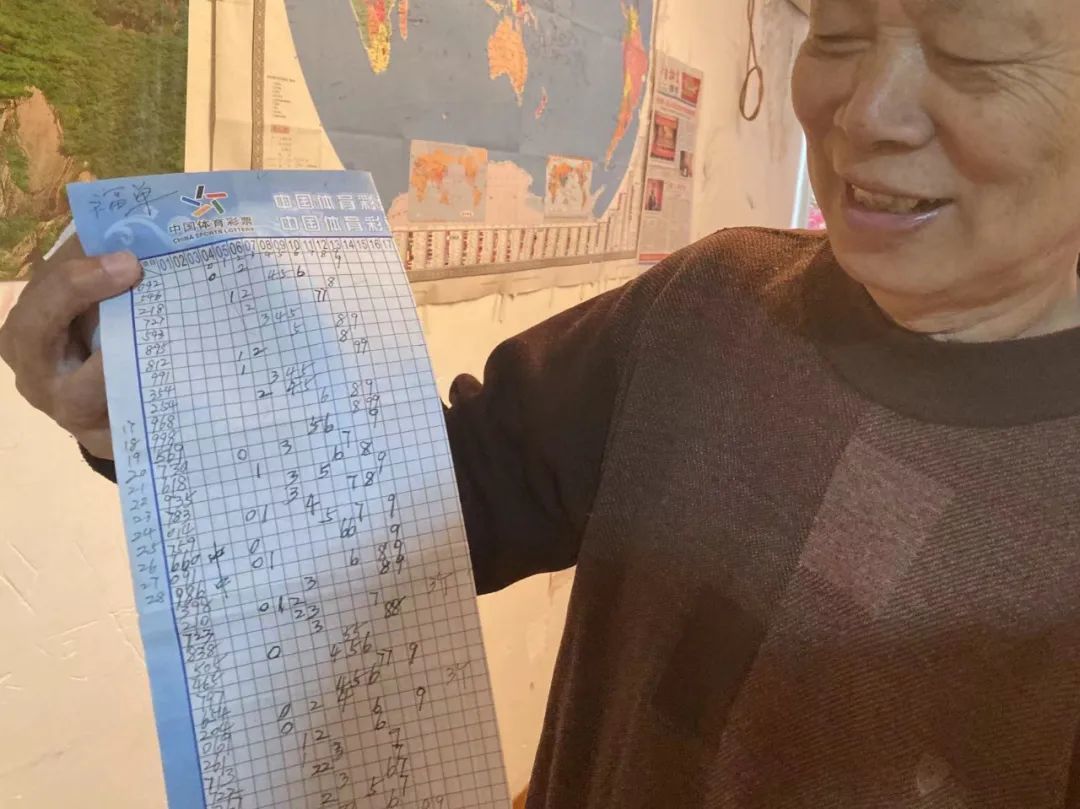

随后黄材茂摸出铅笔和一沓手掌大小的白纸,又掏出一捆皮尺和一把量角器。他将皮尺一端按在走势图左端,一端游走于各个点位。他动作庄严,全神贯注,测量好黑点之间的距离和角度后,把信息记在纸上。

接着他开始推导号码:先用铅笔标出往期数字,连线并延长,推出这一期要开05,又计算若干期号码的平均数,断定第二个开奖号码是17。剩下的几个号码也用类似的方法推出。

黄材茂涂涂改改,额头上早已布满汗珠,终于点头敲定,长舒一口气,把纸递给老板。

机器发出“嗡嗡”声,彩票吐出,开奖前三个小时,黄材茂花费120元买下五注、十二倍追加的双色球。这种游戏需要购彩者从33个红球中选6个,16个蓝球中选1个,全中即为大奖。

“一等奖是一个多亿,万一中奖的人多,可能只有六七千万了。”黄材茂离开彩票站时,为有人可能要和自己瓜分大奖发愁。

21点15分,双色球开奖。黄材茂守在电视机前观看直播,攥紧了手里的彩票。摇奖球在透明的轮盘里翻腾,随着号码不断吐出,他的亢奋变成了失望:05和17都没有开出。彩票变成了一张废纸。

黄材茂早已习惯了这样的失望。对他来说,买彩票如同抽香烟,抽完就烟消云散。第二天他又去了彩票店。

图 |夜晚在彩票店打牌的人

图 |彩票机

黄材茂一进门就忍不住向老板抱怨,说昨日运气不好,没有算准。

“我就不相信这东西能算得出来,靠自己猜也不行。”彩民陈金根对黄材茂这种“技术派”有点反感。这是一个工作日的下午,彩票店很冷清,陈金根熟练地蹲下,在店内垃圾桶里翻找过期的彩票。

倒腾了一会,他从一叠废弃彩票中圈出几个号码,花十元钱打了一注新票,这是他一天伙食费的三分之二。

陈金根也是店里的常客。他身材瘦削,面部黝黑,喜欢嚼槟榔,花衬衫别进松垮的西裤,凉鞋里深蓝色的丝袜已经抽丝。他的腿部有残疾,走路不快,每日骑自行车来彩票店。他把“二八大杠”靠在门口的树上,自己进店倒向沙发,摸出一根香烟,用老板的热水壶给自己添水。

和黄材茂不同,陈金根是“灵感派”,他相信中大奖只能靠灵感。九个月前他中过一次“超级大乐透”四等奖,那张彩票被视作荣誉贴在店内的一个角落。他逢人便说:“最后是34、35,我选33、34,差一个号码中一千万,我只有三千块。”

林峰守在电脑前,听着他们谈话,头也不抬,手速飞快地将微信里的号码打出来。“要说走势,多少有一点,但要想算出来,那是不可能的。”

在林峰眼里,黄材茂和陈金根代表了两种对走势持不同态度的彩民:技术派和灵感派。更多的时候,他们羡慕同一种人:能中奖的。

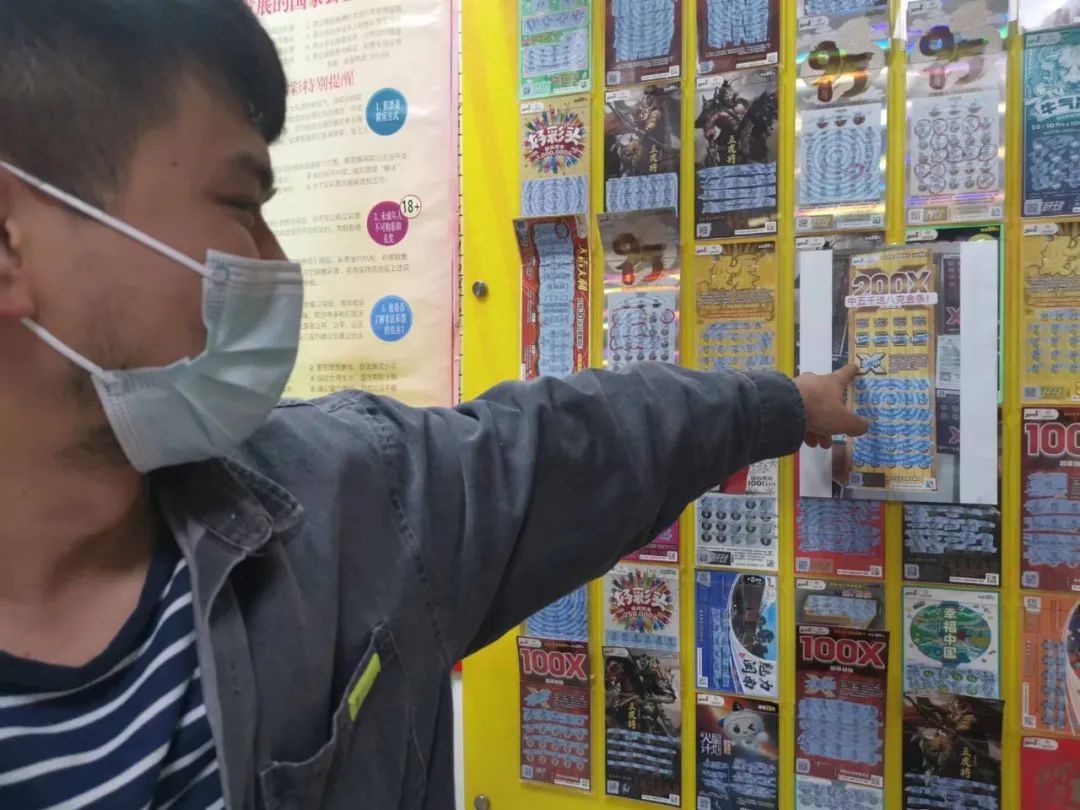

在附近工地上班的王楠就是一位,他玩刮刮乐不到一周,就中了五千块钱,当这位菜鸟用硬币刮出“5,000”时,店内沸腾了。

灵感派和技术派开始对他连番轰炸,追问中奖的征兆。“每天都要问”,王楠说,最后他感觉“确实有点,比如那天我穿黄色的衣服,刮刮乐也是黄色的。”

图 |中奖的彩票贴在墙上

图 |彩民手写走势图

相似的话题,夜夜在店里上演,林峰总是装作第一次听见般应和着陈年的传言。有时,他们就围坐在店里等待八点半开奖,自己中奖能兴奋一会儿,看着别人打水漂,也暗自感到开心,这是一天中难得的消遣。

和一般店主不同,林峰喜欢为彩民选号出谋划策,以此提高销量。开奖结果多令人失望,他也会及时地安慰彩民“就当捐掉了,好人好报。”有人却叹气:“说是这么说,有几个真想捐?”

林峰当然清楚中大奖的概率。“太低了,”他套用一位数学老师的话说,“两千一百多万分之一,相当于一个省选一个人当省长,凭什么你觉得自己能当省长?”

开店前,林峰在翔安区做过十五年包工头,拿到工程款后首先要来一张大票,之后才给工人发工资。开店后他家办喜事,回礼也是彩票。当店主过足了彩票瘾,也使他深感这行竞争激烈:没有底薪,全部收入靠百分之八左右的提成,吃喝拉撒都在店里。近两年收入下降肉眼可见,他把原因归咎为疫情。

林峰保持着闽南人的乐观,对于越来越多彩票机在便利店出现,林峰不以为然。“彩票就要有点人情味,超市小妹会和你聊天吗?你买一百次,她连你叫什么都不知道。”

4月13日,体彩大乐透开始新一轮派奖,林峰卖力宣传。最低15元,一包烟钱,一顿饭钱,就能买一个改变人生的机会,“去哪里找更值的东西?”他知道自己的说法很有吸引力。

黄材茂还记得第一次走进彩票店是在千禧年前后。当时,彩票店门口摆了一只庆祝大奖的红色拱门,妇女乐队在敲锣打鼓,拱门上写着“恭贺本站喜中百万大奖”。

在看见那道拱门之后的20年里,他输掉了自己的房子,和老伴居住在朋友提供的月租600元的出租屋内。

他家中陈设简单,电器只有两样:电视机和电冰箱。门窗紧闭,弥漫一股呛鼻的中药味,发黄的石灰墙上贴着相较店里尺寸略小的走势图。饭桌靠墙的一侧堆满了老伴的高血压药,还有七摞彩票摆在中间,每一摞都超过了两本《新华字典》的厚度。

黄材茂指着几摞彩票自豪地介绍:“差不多二十斤,起码花了两百万。”他前后中过几十万奖金,这些钱被用来支持两个儿子和一个女儿买房。

黄材茂年轻时闯荡全国多地。35岁以前他在福建的列车站做调度员,之后干过10年木工,又在46岁时背井离乡,去北京王府井大街卖工艺品,近60岁回到福建。现在他为附近单位的食堂供货,卖一些鸡腿、水饺等自制食品。

黄材茂身体尚且硬朗,把全部精力都投入在研究彩票上。他的兜里随时揣着一张因多次翻折而出现白边的2018世界杯旅游广告。“我是退休后开始玩的,如果中奖,就带老伴去欧洲十国游。” 他说。

黄材茂的妻子因为浮肿而行动迟缓,只能扶桌在家中行走,由他照料全部的生活起居。说起出国旅游,她很期待,也相信丈夫迟早能中奖:“我俩都打过新冠疫苗,中奖后就可以去玩了。”

图 |彩民手写的笔记

黄材茂自称“职业彩民”,他和老伴的退休工资加起来6千多,他把其中4千元列为彩票专项基金,也因此在饮食上不得不精打细算,每日掐准时间去市场买打折的青菜。

二十年职业彩民的漫漫长路,让他与出国旅游的愿望渐行渐远。购彩之初,黄材茂丝毫不相信关于中奖概率的说辞,直到买了一张单票金额高达3696元的复式投注,失利后,他开始考虑那个隐晦的传言:领导的亲戚才能中奖。

这种传言是早就有过的,也早就已经被官方辟谣,只要没中大奖,黄材茂们很难完全相信。“不中也要买呀,不然你告诉我,我去哪里赚五百万?”怀疑一闪而过,他更喜欢用彩票宣传单上的口号“坚持”来鼓励自己。

老彩民大多有相似的经历:小奖不断,大奖没有,却暗自确信大奖迟早光临。

林峰对这种心态了如指掌,他喜欢用中奖故事鼓励彩民:去年同安区一个外卖员在七点五十九打了一张票,八点半又路过彩票店,知道自己中了一等奖。“1800万,但他还是把外卖送完了,第二天才去领奖。”

林峰在打票的十几秒内,熟练地说完这个故事,并在听众露出预想的表情时,趁热打铁:要不要加倍?

半小时实现财富自由,一辈子不用再工作,还是合法的,谁不想买?——林峰的话仅对一等奖得主成立。陈金根中的四等奖没有给他带来快乐,反而成为挥之不去的遗憾。他有时会懊悔,“不该把35改成33。”有时又自我安慰,“要是真选35,肯定开别的号码,可能三千块都没有。”

1999年陈金根在林场上班,因为工伤落下腿部残疾,养伤期间开始玩彩票,当疼痛消失的时候,赔偿款也全部花光了。上瘾之后,他买断工龄继续玩,直到一分不剩。

他曾有过回头的机会,但彼时的陈金根已经对诱惑张开了怀抱。2003年,买断金终于亏光,他试图靠赌博回本。过年村里开桌,潮汕人用麻袋装钱来赌,他输掉了房子。

和同龄很多闽南人一样,陈金根也玩过六合彩,那是一种猜数字或生肖的彩票,在大陆属于非法。他曾痴迷看《天线宝宝》,相信天线宝宝的一举一动都与六合彩的开奖结果,有某种隐秘而确切的关联。比如天线宝宝点三下头代表数字3,画面里出现能使人联想到牛的云朵,开奖结果则会是牛。

陈金根输掉一切后,妻子带着儿子离开了他,三个人再没有一起吃过饭。他说儿子在泉州工作,做过房屋中介,疫情后又去学历提升机构做中介。“有几年没见面,可能快要结婚了。”他向店内彩民袒露半生经历,抬头克制泪水。

在彩票店,熟客们建立起社交圈。他们分享相似的际遇,或婚姻破裂,或事业不顺,人生失意者把这里当作情绪抒发的出口,寻求短暂慰藉。走出店外,彼此又成为陌生人。

图 |买彩票的人

朱天宇是彩票店里少见的年轻人,本科学法律,考研“二战”失败,准备再来一年。

周六大乐透开奖前半小时,他和其他彩民用老板的茶具泡茶。聊到中奖后打算怎么花,有人说要买宝马,他说宝马太土,自己要买宝格丽。“当然,那是女人用的东西,我首先会找个女朋友。”

朱天宇说中奖后要一辈子不工作,并开始规划那笔幻想中的大奖。“一等加倍是1800万,税后1440万,到手一张支票,我先买1000万的理财产品,一年收益至少60万,一个月是5万。本金绝对不动,剩下四百四十万,四百万在海沧买一套房,三十万买一辆车,一定要油车,剩下十万,先去康莱德酒店住几天。”

他最常幻想的,不是花钱的过程,而是兑奖的过程。“那种,坐在小破屋里知道自己中奖了,马上就要拿到钱的,期待的感觉。”他又说:“如果你一直这么有钱,是不会有那种感觉的。”

朱天宇曾在问答网站知乎上写过“彩票中大奖是种怎样的体验?”的匿名回答,但他没有像多数答主一样,在文末写上“梦醒了”。他也曾给彩票中心打去电话,询问自己中了一等奖应该去哪里领奖。“当时是颤抖的。”他称不是因为说谎,而是真觉得自己中了奖。

朱天宇幻想中奖的时候,4月5日、4月10日,一周之内,思明区东浦路和湖里区寨上一组的两个福彩投注站,连续中得大奖,奖金分别是1000万元和911万元。

得主是谁?有人说,彩票是那人排队测核酸时顺手买的;有人说,那人当天打了两张彩票,一张守号,一张机选,机选的中了大奖;也有人说,他是下班路过时买的,晚一秒随机,号码肯定不一样。

“就算知道是谁,我也不可能告诉你,这是商业机密,”林峰说。但他又忍不住补充:“也可能他就在你身边。”

3月,黄材茂也中过几次小奖,奖金全被“再投入”,连买几期上千元的大复式后,他没有余钱了。老板不愿意再让他赊票,催得也紧,买完菜,他特意绕过彩票店回家。

儿子曾多次劝他戒掉彩票,为此和他大吵过一架,撂下狠话,“以后生病了不要找我要钱”。黄材茂觉得自己不会生病,没中大奖则是因为技术失误。他开始散播消息,谁能借他两千块钱,借二十天,给一百块钱利息。

没人理他。最后他又提出,他愿意给借钱的人免费提供一年的精选号码。

陈金根最后一次露面是在前埔的另一家彩票店里,他故意低下头装作不认识对方。后来他说,在其他店里遇见熟人让他觉得自己是个叛徒。

他还在抽4块一包的硬牡丹,喜欢连着槟榔一起嚼。那天他想去看中奖后要赎回的房子,没有找到。过去他居住在泥窟石村,去年,这片厦门岛内的老居民区拆迁,他无法再赎回过去的记忆。

陈金根的生活停滞不前,当他推着“二八大杠”走在路上时,又念叨起那张四等奖的彩票,“你说当时我为什么选33,不选35?”执念种下,他开始期期不落地守号,花费高昂。

陈金根靠打零工存下的积蓄,又在打彩票时毫不犹豫地花光。“再开出来,我又没买,怎么办?”

有人问他,如果回到1999年,还会不会买彩票?陈金根说,再来一次你又怎么知道?“如果我真的中了,我就不去领奖,我就站在那个彩票中心门口,等贪官来把票买走洗钱。”

图 |陈金根曾居住的社区

4月20日厦门阴雨,林峰店里人不多,他坐在沙发上给客人泡茶。他谈起彩票最疯狂的年代,2018年,店里一天到晚都是人。11选5,二十分钟一期,没中加倍再来,一下午就能花完几个月的工资,也可能赚够一年的钱。“马上就能知道结果,你想不想买?”

彩民徐素珍也在店里,她刚在南普陀寺拜完佛。她今年58岁,退休后在附近一所学校的食堂工作,拜佛是为祈求运气,坚持购彩是因为运气曾经来过。

“当时我在家里写好号码了,结果下雨,那天太累了,不想打伞出去,就没有买,”徐素贞说,“开的就是那个号,痛心又有什么用?以后我每期买那个号,最多中过两百块。如果当时没下雨?生活肯定不一样了。”

她最后说:“我还会再等,我觉得我和我儿子都有这个命。”

王楠也在等,顶呱刮中的5000元,远无法满足他的终极愿望:去美国学开飞机。他在高中毕业时曾参加过民航飞行学员选拔考试,但因先天原因落选,和他同去体检的高中同学已顺利进入航空公司工作,“年收入七八十万,相当于一年中两注二等奖”。

王楠还没有放弃,他曾听说有人选择去美国学习飞行,原因是体检要求相较国内更为宽松,但开销至少要上百万。“三注二等,或者一注一等,如果中了,我就去美国学开飞机。”王楠趿着拖鞋,坐在彩票店沙发最深处说。

黄材茂说彩票给他带来另一种快乐。“我都买了几十年了,所有彩票店主都认识我,巴不得我进门,他们知道我大手大脚,会泡茶给我喝,过节的时候,还会送我一点吃的,儿子都没这么好。”

黄材茂无法摆脱彩票,他说店老板想我多买,谁看不出来?我看得出来,戒不了,还去,玩到死。

最后他还是从儿子那里借到了钱,跟随余额一起恢复的还有他的自信。他把过去的窘迫归结为运气不好,并决定改变彩运。

第一步要丢掉晦气。他选了一个早晨,将二十年来留存的彩票送到废品收购站,四毛一斤,卖了八块钱。同一天,他极为罕见地在下午洗了澡,又给家中墙壁贴上全新的走势图。

“我是考虑到要有一个新的精神面貌。”他说。

谷雨那天,待业青年朱天宇蜷缩在彩票店的沙发上。半个月前他决定找一份工作,十天后又辞了职。他说“没意思,要出外勤,同事学历都比我低,没有前途。”他喝醉了,浑身酒气,用抖音单曲循环《加州旅馆》。歌词把旅馆视作欲望的象征:你随时可以结账,但永远无法离开。

他闭上眼,表情舒适,灵魂好像不在这里。

*文中涉及人物部分信息有模糊

沒有留言:

張貼留言